deDeutsch

deDeutsch03.10.2025

Durchblick im Nebel

Nebel bildet sich, wenn feuchte, Luft so weit abkühlt, dass sie den Taupunkt erreicht und Wassertröpfchen kondensieren. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine Wolke, die direkten Kontakt mit dem Boden hat. Doch wie genau läuft dieser Prozess ab, welche verschiedenen Arten von Nebel existieren und welche Risiken sind mit Nebel verbunden? Dieser Blogbeitrag gibt die Antworten.

Besonders im Herbst und im Winter gibt es häufig Nebel. In den klaren, kalten Nächten kühlt die Luft in Bodennähe stark ab. Wird der Taupunkt erreicht, verwandelt sich der Wasserdampf in winzige Tröpfchen, die in Bodennähe eine Wolke bilden: den Nebel. Im Schweizer Mittelland oder in der Nähe von Seen und Flüssen tritt dieses Phänomen besonders oft auf, da dort die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit und starker Abkühlung ideale Bedingungen für die Nebelbildung schafft.

Was ist Nebel?

Das Wort „Nebel“ stammt aus dem Griechischen und Lateinischen und bedeutet schlicht „Wolke“. Im meteorologischen Sinne spricht man von Nebel, wenn die Sichtweite weniger als einen Kilometer beträgt. Liegt sie darüber, handelt es sich um Dunst. Besonders dichter Nebel wird diagnostiziert, wenn die Sichtweite unter 200 Metern liegt. Dann beeinflusst der Nebel auch unser Leben. Vor allem im Strassenverkehr kann dichter Nebel gefährlich werden, da er die Sichtweite massiv einschränkt. Beim Wandern oder Skifahren besteht die Gefahr, dass man sich verirrt, was vor allem in unwegsamem Gelände gefährlich werden kann. Zudem kann Nebel den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen.

Hier liegt er besonders oft.

Auf der Alpennordseite gibt es mehrere Regionen, in denen Nebel besonders oft anzutreffen ist. Dazu gehören:

- Das Mittelland entlang der Aare, von Biel ostwärts, mit einem Schwerpunkt im Aargauer Wasserschloss

- Das Reusstal unterhalb von Luzern

- Die Täler von Wigger, Suhre und Wyne, ausserdem die Gegend um den Hallwiler- und Baldeggersee, das Freiamt sowie das Limmat- und Glatttal

- Die Region rund um den Bodensee sowie das Thurtal

Welche Nebelarten gibt es?

In Mitteleuropa treten mehrere typische Nebelarten auf, die jeweils unter spezifischen Wetterbedingungen entstehen.

- Strahlungsnebel: Er bildet sich in klaren Nächten mit schwachem Wind, wenn die Erdoberfläche stark abkühlt. Die Luft in Bodennähe kann dann weniger Feuchtigkeit aufnehmen, wodurch Nebel entsteht.

- Verdunstungsnebel: Dieser Nebeltyp entsteht, wenn kalte Luft über eine wärmere Wasserfläche strömt. Durch die Verdunstung wird die Luft zusätzlich mit Feuchtigkeit angereichert, was zur Nebelbildung führt. Man nennt dies auch See-, Fluss oder Meerrauch

- Advektionsnebel: Hierbei zieht warme, feuchte Luft über eine kalte Oberfläche – zum Beispiel ein abgekühltes Meer oder Land – und kühlt sich dort so weit ab, dass Nebel entsteht.

- Mischungsnebel: Er tritt auf, wenn zwei Luftmassen mit unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeitsgehalten aufeinandertreffen und sich durchmischen. Dadurch wird die Luft gesättigt und es bildet sich Nebel. Diese Nebelart entsteht vor allem im Bereich von Wetterfronten.

- Eisnebel: Dieser seltene, aber faszinierende Nebeltyp entsteht bei extrem tiefen Temperaturen, wenn Wasserdampf direkt zu Eiskristallen gefriert. Besonders in arktischen Regionen ist Eisnebel verbreitet und lässt die Landschaft oft märchenhaft erscheinen.

- Hochnebel: Diese

spezielle Form des Nebels bzw. diese Wolkenschicht liegt nicht direkt am Boden

auf, sondern ist davon abgehoben. Hochnebel ist bei uns oft im Winter bei

Hochdrucklagen anzutreffen und sorgt insbesondere über dem Mittelland für

graue, trübe Tage.

Wie sich der Nebel wieder auflöst.

Ob und wann sich Nebel auflöst, hängt von verschiedenen Einflüssen ab. Sobald die Sonne aufgeht und sie den Boden wärmt, beginnt sich der Nebel langsam zu lichten. Denn mit dem Temperaturanstieg verdunsten die in der Luft enthaltenen Wassertröpfchen.

Auch der Wind kann dazu beitragen, dass sich Nebel auflöst. Er mischt die feuchte Luft mit trockenerer Umgebungsluft, wodurch sich der Wasserdampfgehalt in der Luft verringert und damit die Nebelwolken nach und nach verschwinden.

Dichte Wolken können ebenfalls zur Auflösung des Nebels beitragen. Sie können die vom Boden abgestrahlte Wärme reflektieren und damit die Auflösung beschleunigen.

Je nachdem, wie stark diese Faktoren wirken, kann Nebel innerhalb weniger Stunden verschwinden oder sich auch über mehrere Tage halten. Gerade im Winter ist es keine Seltenheit, dass der Nebel hartnäckig den ganzen Tag über bestehen bleibt. Die Sonne hat in diesen Monaten nicht die nötige Energie, um die bodennahen Schichten stark genug aufzuwärmen, dass sich die Luftschichten ausreichend durchmischen.

Was ist die Inversionslage?

Die Inversion ist eine Wetterlage, in der die Temperatur der Luft bis zu einer gewissen Höhe zunimmt, anstatt wie im Normalfall abnimmt. Inversionslagen sind eine typische Winterwetterlage in der Schweiz und entstehen bei Hochdrucklagen.

In Hochdruckgebieten sinken die Luftmassen und erwärmen sich. Wolken lösen sich auf, was zu klarem Wetter führt. In langen, wolkenlosen Winternächten kühlt die Luft besonders stark ab, da die ganze Wärme ins Weltall entweichen kann. Da kalte Luft schwerer ist, sinkt sie und sammelt sich in den tiefen Lagen an, sogenannte Kaltluftseen entstehen.

Die Sonne hat im Winter zu wenig Energie, um diese Kaltluftseen auszuräumen. Somit entsteht ab einer gewissen Höhe eine Sperrschicht – die Inversionsschicht. Unterhalb dieser Sperrschicht bleibt die kalte Luft wie in einer Badewanne gefangen. Darüber erwärmt die Sonne die Luft. Ein vertikaler Luftaustausch findet nicht mehr statt und unterhalb der Inversionsschicht sammeln sich Russ und Feinstaub an. Bei diesem sogenannten Wintersmog wird die Luftqualität vor allem über dichtbesiedelten Gebieten stark verschlechtert. Auch bildet sich meist eine Wolkenschicht auf Höhe der Inversionsgrenze: Das ist der Winterklassiker der Schweiz - der Hochnebel.

Wo liegt die Nebelgrenze?

Die Nebelgrenze bezeichnet die maximale Höhe des

Nebels. Die Höhe der Nebelgrenze ist unterschiedlich und hängt stark von der Temperatur,

den Windverhältnissen und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Schweiz liegt die

Nebelgrenze im Herbst und Winter vielfach zwischen 600 und 1500 Metern.

Nebelsuppe oder Sonnenschein?

Bei einer hohen Nebelobergrenze – also im Normalfall – bleibt der Nebel oft hartnäckig liegen. Im September und Oktober sind die Chancen, dass er sich auflöst, grösser als von November bis Februar. Im Herbst steht die Sonne noch höher und ist kräftig genug, die Luftschichten aufzuwärmen.

Wer wissen möchte, wie weit man in die Höhe reisen muss, um die Sonne geniessen zu können, informiert sich am besten bei einem Wetterdienst. Auch Livecams sind gute Quellen, um die Höhe der Nebelschicht zu eruieren. Zu beachten ist, dass die Nebelobergrenze von Region zu Region und im Tagesverlauf teils bis um einige 100 Meter variieren kann.

Experiment: Nebel selber machen

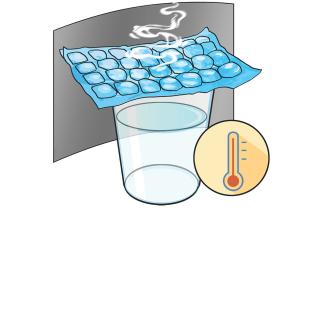

Material:

- Grosses Glas

- Heisses Wasser

- Plastikbeutel mit Eiswürfeln

- Streichholz

- Schwarzes Papier

Anleitung:

Fülle etwas heisses Wasser ins Glas. Lege den Plastikbeutel mit den Eiswürfeln auf die Öffnung des Glases. Bringe auf der Rückseite des Glases ein schwarzes Papier an, damit du den Nebel besser siehst.

Variante: Zünde ein Streichholz an und blase es gleich wieder aus. Halte das rauchende Streichholz ins Glas, lass es fallen und decke das Glas gleich wieder mit dem Eisbeutel ab.

Lernangebot: Wo finde mehr dazu im Arbeitsheft?

- Seite 11: Hochdrucklage im Winter

- Seite 14: Bise